| Metadata定義 所謂Metadata,最為人普遍接受的是「資料中的資料」

(data about data)【Weibel, Godby, and Miller, 1995】,國內有人譯為「元資料」、「詮釋資料」等不同辭彙。至於Metadata真實涵義在於針對資訊的內容與外觀等特性進行適當描述,期在分散式數位網路化環境下,能夠有效且適當地找出所需的資訊,而傳統圖書館提供的目錄資訊即是其中一種

(請參見『附錄一:Metadata初探』)。

Metadata發展現況與範圍

目前全世界各國的數位圖書博物館計畫中,皆將Metadata列入必備的研究項目之一,而且形式不一。如果依據Locan

Dempsey等人的分析,現今Metadata格式 (format)可歸納為簡單格式 (simple

formats)、結構化格式 (structured formats)與複雜格式 (rich formats)等三種【Dempsey,

amd Heery, 1997】。若依本院Metadata工作小組文獻分析與實作經驗而言,歸納分析為下列七種:

- 檔案全文,如EAD (Encoded

Archival Description)、ISAD (International Standard Archival Description)、TEI (text

Encoding and Interchange)等

- 博物館典藏品,如CDWA (Categories

for the Description of Works of Art、CIMI (Consortium for the computer Interchange of

Museum Information)等

- 地理空間資訊,如FGDC's CSDGM

(Content Standards for Digital Geospatial Metadata)、NGDF等

- 網路WWW資源,如Dublin Core、IAFA等

- 共通性或跨學科領域的資訊,如Dublin

Core

- Metadata的架構,如Warwick

Framework、RDF (Resource Description Framework)等

- 其他,如GILS (Government

Information Locator Service)、MARC (MAchine Readable Cataloging)等

Metadata定位與功能

在歐洲DESIRE (Development

of a European Service for Information on Research and Education)數位圖書博物館計畫中,明確將Metadata的功能定位在位置標示指引

(location)、尋找或發掘 (discovery)、歷史回溯追蹤 (documentation)、評鑑

(evaluation)與篩選過濾 (selection)等五大方向【Dempsey, and Heery,

1997】。經過多年來的研析與實作,本院Metadata工作小組將Metadata的功能予以重新定位,並加以擴大涵蓋其他方面的需求;如系統管理、著作權管理、使用展現與資訊共享等。主要功能的定位有八項,如下:

- 資料架構與模式 (structure

& model):設計一個共通性組織結構,以容納不同類型與學科領域的Metadata。

- 資料輸入與描述整理 (input

& descriptive organization):為典藏品資料建立一套詮釋性的記錄。

- 檢索與索引 (retrieval &

indexing):讓使用者很有效率地進行查詢這些記錄。

- 展現與辨識 (representation

& identification):從查詢而得的記錄,使用者可以清楚的獲得所需的訊息及制定呈現方式。

- 串聯與互動關係 (linkage and

interactive relationship management):建立不同文獻間的串聯架構、方向

(雙向與多向)、模式與管理等。

- 取用與認證 (access &

authentication):作為系統安全控制的機置之一,以區別不同身份的使用者,包含著作權的管理與控制

(intellectual property rights)。

- 交換與儲存 (interchange,

mapping & exchange and storage):這些詮釋性記錄可以因各種不同需求

(包括書與全文兩部份)而進行交換及儲存。

- 整合XML、RDF與Z39•50不同協定的應用:除了致力於Metadata的制定,因應文獻結構的制定、交換、檢索與展現的需求,另結合XML

(eXtensible Markup Language)、RDF與Z39•50等協定的應用,以發揮Metadata的功能。

Metadata設計原則

基於全球沒有一套共通遵循的Metadata格式,本院Metadata工作小組亦不採取設計一套共通使用的Metadata格式,但是院內典藏特性又橫跨各類學科與各種資料類型,只採用特定一套的Metadata格式的可行性又不高。鑑於此種環境需求下,Metadata工作小組採取發展一套共通性的系統架構環境,以容納各種的Metadata格式於同一系統中,以滿足不同學科與資料型態的需求。

Metadata類型與建置環境

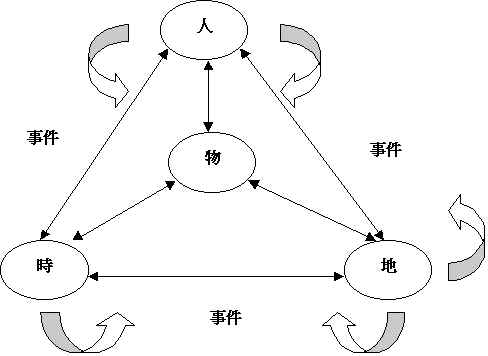

就現況發展設計的Metadata格式而言,大部份集中在物品的分析,很少涉及其他類型的(如人物、時間)Metadata。即使有,也是經由一筆Metadata記錄中的其中幾個著錄或索引款目

(index entry)來標示而已,尚稱不上詮釋。依據本院Metadata工作小組研析的過程發現,其實Metadata約略可以劃分成物品

(object)、人物 (person)、時間 (time)、空間 (space)與事件 (event)等五大型態,而且可以依據前述五大Metadata的互動牽引,達成靜態

(static)與動態 (dynamic)兩種的知識內涵的架構與展現

(如圖一所示)。

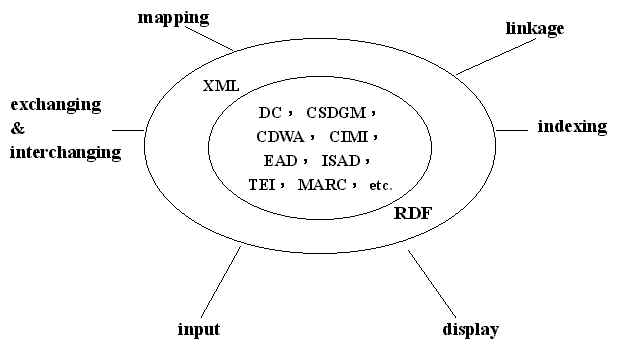

為了達成整合各Metadata格式於一身,Metadata工作小組將應用XML與RDF等兩種協定,作為各種Metadata格式與元素

(element)的輸入 (input)、展現 (display)、索引 (indexing)、串聯

(linkage)、系統內外間的資料交換與轉換 (mapping, interchanging and

exchanging)的基礎環境建置 (如圖二所示)。

圖一:Metadata類型

圖二:Metadata建置環境

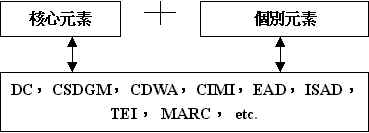

Metadata記錄結構與互轉

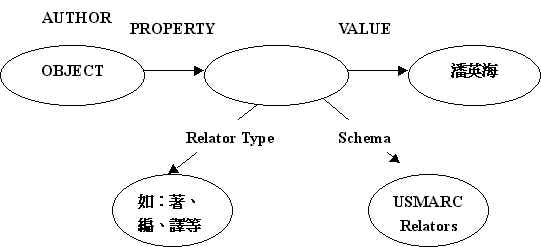

在記錄結構方面,為能融合各式Metadata的應用,本院Metadata記錄結構可分「核心」與「個別」兩部份

(參見圖三),但是各元素是同等視之;換言之,每個單元皆視為各別獨立的物件,以達成物件導向與記錄結構化,並不因元素不同而作不同的處理。譬如以作者為例,在設計時分為作者、著作方式及內容

(value)等三部份,其中著作方式若已有現行標準 (如USMARC Relators)則直接採用

(詳見圖四)。此外,本小組在資訊技術人員的協助下,亦採取資料模式

(data model)方法設計、規劃各項元素及整體性資料庫,期使資料元素更具結構化,以及利於各種Metadata格式間的互轉與建立彼此間互動關係的標引。

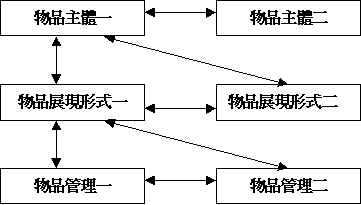

以物品Metadata為例,Metadata工作小組設計劃分為三個層次

(layers):物品主體 (work)、物品展現形式 (expression and

manifestation)與物品管理 (item)等。說明如下 (參見圖五):

「物品主體」:乃是一種概念

(idea)、觀念 (concept),亦即物品所要表達的中心主旨、思想,包括外在可以觸及的

(tangible),或是一種內在且無形 (intangible)的抽象意念。

「物品展現形式」:將上述物品主體以某種特定方式表達

(expression)在某種特定的媒體 (media)形式上。例如「英倫情人」是一種物品主體,而表達方式有小說、電影,至於相對媒體則為紙本與36mm電影片。

「物品管理」:實際物品的著作權管理及存放處所,可以包括實際放置地點,或是存在網路上的虛擬式空間。

就Metadata的整理與產生歷程而言,整理者只要針對一件物品的主體進行內涵詮釋,再依據整理的實際物品進行表達方式與媒體特徵加以描述,最後針對物品管理的方式

(如存放處、擁有者、著作權管理及權利演變沿革等)加以說明即告完成。基於此種結構,可以達成下列目的:

- 整理者只要針對同一物品作一次描述即可,並不因表達方式、媒體形式的不同,而建立與著錄不同的Metadata記錄。

- 已在物品主體著錄者,通常是具有共通屬性的內涵,不必在物品展現形式重複著錄,除非有其必要性或差異性。

- 同一物品不同的表達形式、媒體者,可以一次完成建立、維護等作業,而查詢時亦可一次找出相關的Metadata。

- 可以建立不同物品間與層次間的前後演變過程、互動關係,換言之包括不同的物品主體、物品展現形式、物品管理、物品的主體與展現形式、物品展現形式與物品管理等五種類型。

圖三:Metadata結構與互構

圖四:人物Metadata著作方式之分析

圖五:物品Metadata層級及其互動關係型態

Metadata的互動關係與共通性架構的建置

從事Metadata的設計與分析,除了著重於資訊內包外延的詮釋外,更重要的是如何建立不同Metadata間的互動關係。以物品為例

(參見圖五),Metadata工作小組已完成八種型態關係的分析與歸納

(詳見『附錄二:物品關聯性』說明)。在下一階段,Metadata工作小組將針對人物、時間、空間、事件與彼此間的關係進行研究,期能完成共通性架構的設計規劃。

Metadata格式的選擇與評鑑

由於中央研究院因典藏特性並無法只選定一套Metadata來使用。因而Metadata工作小組經過分析研究後,提出下列要點

(criteria)作為各計畫選用Metadata格式與元素時的參考依據。要點如下:

- 使用者環境

- 使用者族群特性:如學科、對象

- 資料類型:如書、視聽媒體、數位檔

- 符合國際標準的程度與相容性

- 多語文

- 應用容易度:包括系統設計者、管理者、終端使用者

- 格式

- 結構

- 資料交換與互轉 (interchange

and mapping)

- 文獻互動關係的建立與管理

- 內容符合比率

- 系統功能要素

- 建立 (input)

- 索引與檢索 (index)

- 展現 (representation)

- 儲存 (storage)

- 交換與互轉 (exchange)

- 其他 (others)

- 實際應用狀況

- 使用者特性

- 學科領域

- 資料屬性

- 正在發展中,或是已成為一項國際標準

參考書目:

Dempsey, L., and Heery, R. (1997).

Specification for resource description methods. Part 1. A review of metadata: a survey of

current resource description formats (Version 1.0).[Online, Access Date:24 May,

1997].

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/DESIRE/overview

Weibel, S., Godby, J., and

Miller, E. (1995). OCLC/NCSA metadata workshop report. [Online, Access Date:1

April, 1995].

http://www.oclc.org/oclc/research/conferences/metadata/dublin_core_report.html |